古希とは

「人生七十古来稀なり」という一文があり、そこから由来して70歳の祝いの事が古稀となりました。

古希(こき)とは70歳のことを言いますが、本来は『古稀』と表記するそうです。

唐の詩人、社甫という人の詩・曲江(きょっこう)の一文に「人生七十古来稀なり」という一文があり、そこから由来して70歳の祝いの事が古稀となったとされています。

しかし、『稀』という字が常用漢字にはないので、現在では『古希』と書くことが多いそうです。

還暦は数えで61歳(満60歳)ですが、古希は数えで70歳(満69歳)のことで、長寿のお祝いとされています。

長寿の祝いには他にも、還暦(かんれき)、喜寿(きじゅ)、盤寿(ばんじゅ)、傘寿(さんじゅ)、米寿(べいじゅ)、卒寿(そつじゅ)、白寿(はくじゅ)、百寿(ひゃくじゅ)などがありますが、

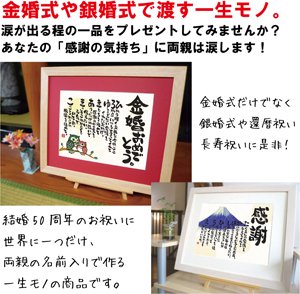

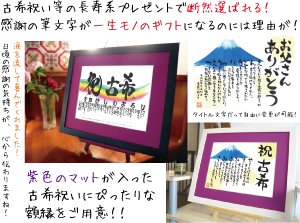

それぞれにお祝いの色があり、古希のお祝いの色は喜寿と共に紫色とされています。

ですが、現在では必ずしもお祝いの色にこだわらなくてもいいようです。

古くは、長生きすることはめでたいこととして40歳から10年ごとに祝うという長寿の祝いがあり、平安時代から記録にみられたそうです。

しかし、中世以後10年ごとの祝いは衰退し、長寿の祝いは61歳(還暦)からはじまり、77歳(喜寿)、88歳(米寿)、99歳(白寿)となったそうで、

70歳の『古希』の祝いと、80歳の『傘寿』、90歳の『卒寿』の祝いだけが現在でも残ったとされているようです。

一般には、60歳から65歳が定年の年とされていますが、JRAにおける調教師の定年や、最高裁判所裁判官と簡易裁判所裁判官の定年の年などは70歳で、

最近では長生きされる方が多くいらっしゃる事からも、61歳の還暦のお祝いの意味を古希に当てはめる人も多くなってきているそうです。

60の手習い、70の手習いという言葉も耳にする現在、還暦や古希が現役のリタイアというのは時代的にもずれてきているようですね。

【日本の古希の習慣】

昔は、還暦や古希に達すると、その年に達した人が、餅をつかせて親戚や知人に配り、子供や孫を集めて宴をひらいたということですが、

最近では知人や親戚などが発起人となって宴を催し、祝意を表すということが多くなってきたようです。

年寄り扱いされる事を嫌がる人や、見るからにまだまだ若い人も多いですので、長寿の祝いの際にはご本人の意向にも気をつかってお祝いする事が大切なようです。

【古希祝いの相場】

一般的に言われている古希祝いの相場ですが、

子どもさんなどが贈る場合は、大体2万〜3万円

親族の方なら5千円から2万円前後が相場のようです。

※しかし、これはあくまで相場ですので贈る方の人間関係に合わせて失礼のない程度でプレゼントしましょう☆

下記に、代表的な長寿の一覧を示しておきます。

--------------------------------------

- 60歳 還暦(かんれき)

- 干支が一巡して生まれた干支(暦)に還る

- 70歳 古希(古稀)(こき)

- 唐の詩人の「人生七十古来稀なり」に由来。

- 77歳 喜寿(きじゅ)

- 「喜」のくずし字が、七を3つ重ねた漢字なので。

- 80歳 傘寿(さんじゅ)

- 「傘」のくずし字が、八と十を重ねた漢字に見えるから。

- 88歳 米寿(べいじゅ)

- 「米」という漢字が八十八の漢字に見えるから。

- 90歳 卒寿(そつじゅ)

- 「卒」のくずし字が九と十の漢字に見えるから。

- 99歳 白寿(はくじゅ)

- 百歳の「百」という字から一を引くと「白」という漢字になるから。

- 100歳 紀寿(きじゅ)

- 百年は別の表現で一世紀となり、その「紀」を用いている。

- 108歳 茶寿(ちゃじゅ)

- 「茶」という字を分解すると、八、十、八の上に十が二つあるため。

- 111歳 皇寿(こうじゅ)

- 「皇」という字は、「白」と「王」という字に分かれ、「白」は99を「王」は12を表し、二つを足すと111歳になるため。